El autor, director, productor y protagonista de HIJO DEL CAMPO, nos comparte su sentida reflexión del proceso creador y como fue ponerle el cuerpo, hasta la decisión de dejar el personaje. /

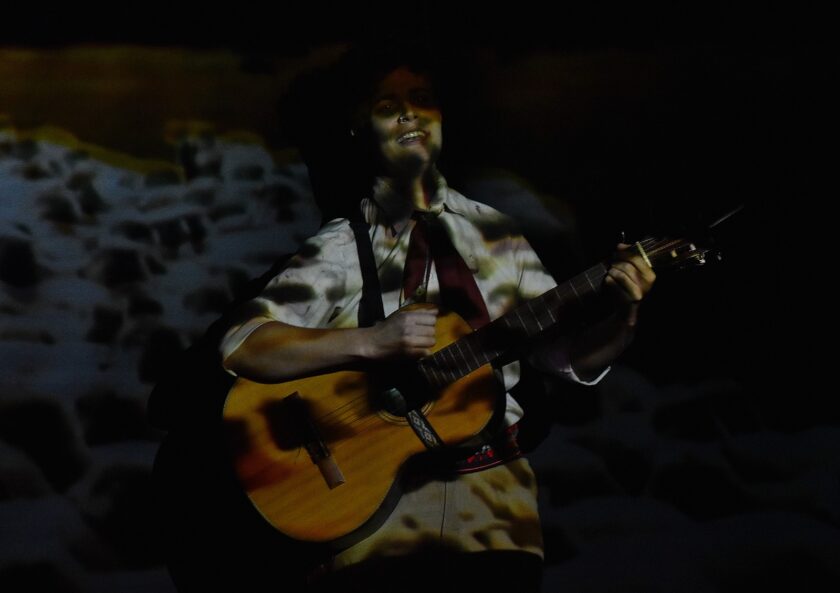

HIJO DEL CAMPO de Martín Marcou

Función despedida SÁBADO 30 de agosto de 2025 – 21HS.

TOLE TOLE TEATRO, Pasteur 683, CABA

Teléfono: 3972-4042 www.espaciotoletole.com.ar

Entrada: $12.000 ADQUIRILAS AQUÍ – ALTERNATIVA TEATRAL

HIJO DEL CAMPO O LO QUE UN CUERPO PUEDE

“Nadie sabe lo que un cuerpo puede.” – Spinoza

Después de 10 temporadas, dejo el traje de gaucho en Hijo del Campo. Lo que queda es la posibilidad de imaginar otros cuerpos en escena y dejar que la fuerza del deseo siga impulsando la transformación.

Casi un año después del “Ni Una Menos”, aquella histórica movilización contra la violencia machista y los femicidios, que se llevó a cabo el 3 de junio en Buenos Aires, impulsada por activistas, escritoras y periodistas para visibilizar la problemática y exigir políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y disidencias, estrenamos Hijo del campo.

El texto lo comencé a escribir a fines de 2011. Al trotecito, y como quien no quiere la cosa, fui anotando frases sueltas en agendas: pensando mi relación con el deseo en el contexto rural donde pasé mi infancia y adolescencia; en la construcción heredada del gaucho; en algunos materiales vinculados con la gauchesca; sumando películas, música (gracias, Hugo Giménez Agüero) y artículos periodísticos que me llamaron la atención en torno a la idea de configurar un posible “nuevo modelo de gaucho queer” como parte de nuestra tradición. Pero también, y al mismo tiempo, me dediqué a pensar la relación que tiene mi cuerpo con la escena.

Actuar no es cosa sencilla: dejarse ver implica la construcción de diversas estrategias y trabajos que combinan lo técnico, lo expresivo y lo sensible. Pensar mi propio cuerpo para contar parte de mi historia no fue fácil. Tuve, entre muchas otras, dos tareas fundamentales: por un lado, elaborar un lenguaje escrito que ficcionara experiencias transitadas en mi infancia y adolescencia; y por otro, activar mecanismos para desaprender la norma en mi cuerpo.

Decidí asumir mi posición de actor, abrazarla para descubrirme en escena, probar, errar, sanar, insistir, reconstruir y volver a perderme para destruir heridas, abrir problemas y reconfigurar la práctica actoral tal como la conocía hasta ese momento, luego de haber pasado por muchos espacios de formación.

Actuar, para mí, tiene que ver —entre otras posibilidades— con la tarea de desconfigurar puntos de subjetivación que nos fijan a formas aprendidas de la actuación, maneras que nos dominan, que nos colocan en posiciones automatizadas. Tomar la consciencia por asalto y convertirla en un medio para explotar la ficción.

Ponerse al frente de un proyecto no es sencillo: armar un equipo, construir estrategias para producir, entender el contexto (muchas veces hostil), interpretarlo, ver significados, producir sentido, aquietar las aguas de la cabeza e intentar arrancar del organismo los miedos para seguir o transformarlos. Reconocer también los modelos a alcanzar, asumirlos, aprenderlos para después traicionarlos; comprender que el cuerpo va cambiando en escena con los años, que el cansancio aparece, que la dolencia a veces forma parte de la experiencia, que ocultarse no es una opción, que actuar es darse al otro con lo que somos en un mientras tanto que cambia todo el tiempo.

Me despido de una obra pequeña que se estrenó en el barrio de Once, que realizó muchísimas funciones durante 10 temporadas, que fue vista por mucha gente, que conoció festivales, escenarios disímiles y que fue publicada, y versionada en otras provincias del país.

¿De qué nos despedimos cuando dejamos ir a una criatura ficticia alojada en el cuerpo tantos años? ¿Qué dejamos de ser para que algo nuevo ingrese en nosotros a través de futuros personajes? ¿Qué herencias históricas se seguirán propagando en nuevos trabajos donde pongamos el cuerpo? ¿Qué quedará de todo esto en los días que vienen? ¿Un cuerpo sin órganos, como dice Artaud? Me gusta mucho esa metáfora que él emplea para hablar de cuerpos emplazados fuera de la norma, reconstrucciones de un nuevo cuerpo a partir de la destrucción del cuerpo normado.

En mi caso, el pueblo, el campo, la ruralidad determinaron mi existencia corporal, la forjaron. La moldeó el tiempo a fuerza de trabajos, de viento y de la espesura de la estepa patagónica. Signos de mi propia identidad cultural, del lugar de donde siempre dije —orgulloso— que provengo: un lugar geográfico específico, pero también un espacio donde fui, de algún modo, parte de un aprendizaje social no exento de tensiones y mandatos patriarcales. Un espacio donde mi cuerpo asumió una existencia con herencias.

Una corporalidad fuera de los límites aceptados genera tensión. Hijo del Campo, entonces, podría —de alguna manera— encarnar una porción de esa lucha contra un sistema machista. Pero también se inscribe dentro de una batalla de época, donde se repiensa todo el tiempo la construcción de los roles de género dentro del teatro.

No hay un cuerpo genuino o natural: hay un cuerpo todo el tiempo en tensión, porque todo es básicamente adquirido. En ese devenir reversible del que hablan Deleuze y Guattari, el trabajo ha sido, a lo largo de todos estos años, deshacer el peso de lo heredado y, a la par, construir disfrute de la mano de esas personas con las que te cruzas en el camino y te ayudan a materializar obras de teatro. Caro, compañera fiel y talentosa; Gonzalo, siempre vital en este camino; Leandro, amigo constante; Vanina, mi heroína de la imagen y la ilustración. Y de otros agentes (fotógrafos, agentes de prensa, escenógrafos, vestuaristas, amigos varios, etc.) que impulsan lo que hacemos, que funcionan como modelos simbólicos y aliados nutricios.

El cuerpo normado se vuelve cárcel, eso lo sabemos. Hijo del Campo es una obra que me inventé para cuestionar desde el cuerpo: desde el individual, pero también desde el colectivo y el comunitario. Busqué crear un lenguaje de las palabras, de las ideas y del cuerpo, que intentó emplazarse en el plano de lo posible, no de lo necesario. Me gusta pensar el cuerpo en la escena como campo de reflexión y disputa (intento hacerlo desde el goce), y el teatro como sistema de colisión, donde las potencialidades de energía constructiva estallan para constituir nuevas preguntas.

No puedo estar más que agradecido por la experiencia que me brindó el tránsito de este personaje en mi cuerpo, por los años de enormes aprendizajes, por la gente que me crucé en el camino y me ayudó a seguir pensando la obra y, por consiguiente, mi lugar en el campo teatral.

No podría dejar de reconocer también al público, que con su presencia y emoción sostuvo la obra a lo largo de tantos años, y a lxs periodistas y críticxs que se acercaron a verla con generosidad, multiplicando su voz y bancando la parada. Ellxs también forman parte de este recorrido, porque una obra de teatro se completa siempre en ese encuentro.

Ahora me saco el traje de gaucho por un rato, para ponerme otros y seguir probando, dándome a la actuación. Porque quizás, después de haber habitado este gaucho tantos años, lo que quede sea la posibilidad de imaginar otros cuerpos en escena. Y que la fuerza del deseo —ese motor que nos impulsa a transformarnos— siga empujando los cambios y abriendo caminos hacia lo que todavía no existe, pero insiste en querer nacer como sea.

Martín Marcou

HIJO DEL CAMPO de Martín Marcou

Patagonia Argentina, mes de enero. Durante el verano se realizan los trabajos de campo: se esquilan las ovejas, se señalan los corderos nacidos en primavera y se enfarda la lana para la venta. En ese contexto campestre, mientras se desarrolla una jornada laboral, contemplamos en el devenir de las palabras la soledad del que se siente distinto.

DIJO LA CRÍTICA:

«Desde la dirección, Marcou y Leandro Martínez, realizaron sin dudas una labor muy minuciosa para poder definir esta emotiva pintura campestre en un ámbito muy pequeño como es el escenario de la sala Tole Tole. Carolina Curci resulta una acompañante y cómplice ideal para completar ese paisaje tan conmovedor. Calificación: Muy Buena **** Carlos Pacheco – La Nación

“Hijo del campo logra con la cara, el cuerpo y la voz al frente contar una historia intimista y trágica, poniendo al desnudo la segregación, el odio y la violencia de los asesinxs de las minorías para interrogarse por el cómo y el porqué, en nombre de una concepción absurda y violenta de las costumbres, se aniquilan vidas, amores, libertades y músicas” Alejandro Dramis – Suplemento Soy – Página 12

«Sensible actuación de Martín Marcou y su representación de la lengua de hombre rural, excelente» Daniel Falcone – Musicales Baires.

“Una pieza valiente que sorprende”. Calificación: Imperdible. ***** Julia Panigazzi – Catarsis Textual

FICHA TÉCNICO ARTÍSTICA

Dramaturgia: Martín Marcou

Actúan: Carolina Curci, Martín Marcou

Músicos: Carolina Curci

Ilustraciones: Analía Pérez

Diseño de luces: Gonzalo Tomás Pérez

Diseño audiovisual en video: Gonzalo Tomás Pérez

Fotografía: Marta Fernandes, Cristian Fuentes, Leandro Martínez, Leo Miño, Maria Ines Persico Baldomir

Diseño gráfico: Vanina Moreno

Producción: Espacio Tole Tole Teatro

Dirección: Martín Marcou, Leandro Martínez

Duración: 50 minutos